Comme chaque année, le 5 Février, c’était la journée nationale de prévention du suicide. Nous sommes le 7 Février.

Chaque métier dans la longue liste de ceux qui reposent sur le contact à l’autre, aux autres, chaque métier comporte sa part d’exposition à des situations délicates, complexes, dramatiques parfois. Les métiers du soin et de la médecine sont évidemment en première ligne. Les métiers de l’enseignement le sont aussi de plus en plus.

Être presque quotidiennement confronté à la souffrance de jeunes gens et de jeunes filles prend plusieurs formes.

Il y a les effondrements physiques parce qu’ils ont faim. Je ne parle pas ici de crises d’hypoglycémie de jeunes bien portants, je parle d’étudiant.e.s qui ne font qu’un repas par jour, et pour qui la disette est devenu un quotidien. Pour elles et pour eux, les campus universitaires se sont transformés en succursales des restos du coeur. On donne des cours et à manger.

Et il y a la « santé mentale ». La santé mentale ce sont ces jeunes que l’on voit, côtoie ou décrit comme en « dépression », en « souffrance » … ; un truc qui n’a l’air d’être ni seulement de la tristesse, ni uniquement de la mélancolie. La santé mentale ce sont aussi ces jeunes avec des pathologies lourdes (bipolarité, anorexie, phobies scolaires, troubles du spectre autistique, ensemble des troubles du neuro-développement qui sont une bombe sanitaire prête à exploser …), pathologies dont certaines sont repérées, traitées et suivies, et d’autres ignorées, déniées, non-accompagnées ; la santé mentale ce sont aussi des mal-être, des mal-vivre, des formes de stress allant parfois jusqu’au burn-out. Il y a celles et ceux qui voient un psy. Celles et ceux qui en voient deux. Celles et ceux qui n’en voient pas : parce que pas de place, parce que pas le temps, parce que pas capables, parce que pas accompagné.e.s, parce que pas prêt.e.s. Il y a celles et ceux qui ont déjà fait des passages en HP, plus ou moins longs, celles et ceux qui sont sous traitement médicamenteux plus ou moins lourd.

Il y a 10 ans quand on voyait un étudiant dormir en cours, on l’engueulait et on lui expliquait qu’il fallait qu’il se détende un peu sur son rythme de soirées chupitos. Aujourd’hui quand un.e étudiant.e dort en cours je ne sais plus si c’est d’épuisement professionnel, de trouble de l’attention, ou des suites d’un changement de traitement (ou d’un abus de Chupitos en soirée). Il y a aussi les situations familiales éclatées. Il y a aussi celles et ceux qui sont « en rupture » : de famille, de scolarité, d’envie. Il y a la question des violences et agressions sexuelles qui remontent ou qu’elles (le plus souvent) traversent encore quotidiennement.

Ces jeunes gens et ces jeunes filles, sont étudiant.e.s, ils et elles ont entre 18 et 22 ans, et les politiques (de santé) publiques se torchent avec leurs souffrances.

J’enseigne à l’université depuis maintenant plus de 20 ans. Je l’ai déjà dit, écrit, gueulé, mais jamais, je dis bien jamais, je n’ai vu autant de jeunes dans de telles situations de souffrance. Jamais. Et je ne parle pas ici uniquement des étudiant.e.s que je côtoie directement là où j’enseigne, mais je parle aussi des échanges que l’on a entre collègues de structures et d’universités toutes différentes, partout c’est le même constat, partout les mêmes alertes, partout les mêmes alarmes. Pas une seule réunion, pas un seul échange à l’échelle locale, régionale ou nationale dans laquelle on n’en vienne pas à évoquer ces questions, et à quel point nous nous trouvons pour l’essentiel démuni.e.s devant ces urgences. Et tout cela n’explose pas « simplement » parce que la parole s’est libérée et que la santé mentale n’est plus un tabou. Ou parce que nous serions de plus en plus « à l’écoute ». Je n’en ai jamais vu autant parce que jamais la jeunesse n’a autant été maltraitée. « Sous-traitée » serait d’ailleurs un terme plus approprié. Et si autant d’étudiant.e.s viennent aujourd’hui exposer autant de problèmes à leurs enseignant.e.s, ce n’est pas parce que nous sommes la première porte ouverte à proximité, mais parce que la plupart du temps, des portes, il n’y en a plus aucune autre.

Lorsque l’on est submergé d’émotions que l’on ne parvient plus à rationnaliser à force d’écouter ou d’être confronté à ces situations de vies et à ces témoignages (directs ou indirects), on a toujours une phase dans laquelle, pour se protéger d’une culpabilité ou s’excuser d’une impuissance, on essaie de se marteler deux choses :

- « oui il y a des jeunes qui vont mal mais il y en a aussi qui vont bien, et c’est quand même une majorité non ? » [spoiler : oui]

- « est-ce que quand même ils et elles ne seraient pas une génération un peu fragile qui s’écouterait trop et se plaindrait tout le temps ? » [spoiler : non]

Et puis on réalise. Que la question de celles et ceux qui vont bien n’est pas un sujet. Qu’il en est qui iront toujours bien ou en tout cas pas significativement mal et que s’il faut s’en réjouir et le souligner, cela ne fait que renforcer le soin et l’attention que nous devons porter aux autres.

Et puis on réalise. Qu’en plus de tout ce que j’ai décrit plus haut, ils et elles sont aussi souvent déjà des travailleurs pauvres, cumulant un, deux ou parfois trois jobs sur leurs temps de soirée ou de week-end, jonglant avec des bourses faméliques, dans des conditions de logement souvent précaires, et tentant d’étudier dans ce chaos. Pris dans des systèmes de contraintes de plus en plus forts et de plus en plus tôt : Affelnet au collège, les groupes classe explosés façon puzzle depuis la réforme Blanquer, Parcoursup à la fac, MonMaster, les réformes incessantes qui s’empilent à chaque étape de leur scolarité du primaire à l’université, etc. Cette génération fait face à une injonction paradoxale qui les rend dingue à raison : on les saoule avec la réalité de diplômes qui seraient (du Bac à l’université) de plus en plus « faciles » ou de moins en moins « difficiles » à obtenir, et dans le même temps une partie de cette génération concentre une somme de difficultés et d’entraves (financières, sociales, psychologiques, géographiques) qui rend cette obtention quasi insurmontable ou au prix d’efforts et de sacrifices qui relèvent, à l’échelle de leurs trajectoires individuelles, de formes explicites de maltraitance.

Alors oui, leur droit de se plaindre passera toujours au second plan derrière notre devoir d’écouter et de recevoir ces plaintes.

Il y a eu, bien sûr le Covid. Comme dans une bonne ou mauvaise série Netflix, c’est deux ans, parfois trois ans de vie sociale qui leur ont été ôtées. A l’âge, où du lycée jusqu’aux premières années de l’université, l’essentiel de cette vie sociale, affective, politique, se construit. J’ai déjà sur ce blog raconté le fracas de ces années, la nausée de ces Zooms come autant de fenêtres sur cours, la nécessité absolue de se retrouver y compris pour faire cours dehors, à midi, sous la pluie, dans la rue, n’importe où mais « faire » cours comme on « fait » corps.

Dès le début, avec tant d’autres j’ai compris à quel point tout cela allait pour beaucoup en abîmer certain.e.s. J’ai espéré aussi que comme après des années de guerre ou de privation s’ensuivent des années d’excès, où ils et elles rattraperaient avec frénésie tout ce dont ils et elles avaient été privé.e.s. Certain.e.s le font ou l’ont fait et le feront encore. Mais les autres ?

Un jour sur Twitter quelqu’un m’a envoyé ce message :

« Juste un mot en passant pour te remercier de ta pugnacité. Mon gamin fait partie des milliers d’étudiants dont l’état psychologique s’est effondré. Le psychiatre recommandé par l’université l’a bourré de prozac et de medocs anti psychotiques le rendant inapte aux examens. Un légume. Je l’ai découvert trop tard car il le cachait. Là je cherche des établissements pour l’accompagner. Les institutions sont toutes débordées. Bref tu avais raison sur toute la ligne.«

C’était en Mai ou Juin 2021 et nous étions déjà dans une belle merde. Des messages comme celui-ci j’en recevais des dizaines suite à la médiatisation de mes prises de position. J’ai depuis cette époque compris (au moins) trois choses.

J’ai compris que la santé mentale est aussi contagieuse. Contagieuse parce qu’elle se donne à voir dans les collectifs qui sont les leurs : amphis, groupes classe, travaux dirigés. Contagieuse parce qu’elle n’est plus un tabou et qu’ils et elles en parlent, la documentent, la montrent, la décrivent, l’interrogent dans toutes leurs expressions singulières au sein d’espaces partagés, que ces espaces soient physiques ou numériques. Contagieuse parce qu’ils et elles sont en empathie forte les uns avec les autres et que si la joie circule, la peine circule aussi.

J’ai compris que la santé mentale étudiante se traite ou en tout cas doit être prise en charge sur un temps long, qui dépassera toujours les cycles d’étude (entre 1 et 3 ans) pendant lesquels nous sommes en capacité de les accompagner et de les suivre pleinement. Et qu’à ce titre bien sûr, la médecine universitaire est un impératif, mais ne sera jamais suffisante (y compris le jour où elle sera dimensionnée et rémunérée autrement que dans un pays du tiers-monde, j’y reviendrai plus tard)

J’ai compris enfin qu’écouter ne suffirait plus. Plus jamais. Même attentivement. Même patiemment. Écouter ne suffira plus jamais pour la et peut-être les générations dont nous parlons aujourd’hui.

J’ai compris que là où des structures et des composantes d’université pourtant bien moins financièrement à l’os et avec des cohortes d’étudiant.e.s raisonnables et éloignées des amphis bondés, que là où ces structures échouaient à proposer des solutions adaptées ou se trouvaient réduites à d’incessants bricolages, j’ai compris l’étendue du naufrage dans d’autres composantes, d’autres structures qui n’avaient pas la chance des premières.

Priorité du quinquennat mon cul.

« 68% des étudiants déclarent souffrir d’au moins un symptôme dépressif et sont en situation de mal-être. » (enquête CSA)

« Près d’un étudiant sur quatre [déclare avoir des pensées suicidaires], un chiffre qui a augmenté de six points depuis la précédente enquête en 2019. »

Et la dernière étude de Santé Publique France, datée du 3 Février 2024, et qui martèle :

L’augmentation importante des passages aux urgences pour idées suicidaires, notamment chez les jeunes, témoigne d’un mal-être qui apparait durable. L’impact de la crise sanitaire est probable, mais d’autres causes potentielles de mal-être (telles que les difficultés économiques, la situation internationale ou les problèmes environnementaux) pourraient contribuer à une altération persistante de la santé mentale et au risque suicidaire.

Et puis comment faire l’impasse sur l’abandon, criminel à plus d’un titre, de la psychiatrie et de la pédo-psychiatrie en France ? Extrait d’un récent article de La Croix :

À l’hôpital, les démissions se succèdent. Dans son CHU, l’unité de pédopsychiatrie de liaison, qui réunissait une dizaine de soignants en pédiatrie générale, ne tient plus qu’avec une seule pédopsychiatre « très motivée mais en risque d’épuisement majeur ».

Ces derniers mois, les urgences pédiatriques n’ont jamais reçu autant d’enfants en souffrance psychique : des 10-15 ans, en majorité des filles, parfois renvoyés chez eux faute de lits disponibles. « C’est difficile à vivre pour les équipes, et je ne parle même pas des parents… » Pour parer au plus pressé, des pédopsychiatres venus de l’extérieur se relaient à la journée aux urgences. « La dégradation de la santé mentale des enfants était là avant la pandémie, qui a fait office d’accélérateur, précise-t-elle. Ajoutez à cela les guerres en cours, les préoccupations environnementales et leur côté fin du monde, les nouvelles anxiogènes qui circulent sur les réseaux sociaux… »

La pression en milieu scolaire, aussi. « Il y a toujours eu une corrélation très forte entre vacances scolaires et baisse des consultations aux urgences pédiatriques pour problème de santé mentale… » Parmi les enfants qui vont très mal, beaucoup ont été victimes de violences et sont parfois confiés à l’Aide sociale à l’enfance, elle aussi en grande difficulté, pointe-t-elle. »

Il faudra beaucoup plus que des hotlines et des numéros verts ou de faméliques cellules d’écoute déjà toutes débordées ou saturées malgré l’engagement de celles et ceux qui sont derrière.

Ecouter ? Ecouter ne suffit plus. Orienter ? Orienter vers des dispositifs d’assistance et de suivi également saturés et avec des délais d’attente incompatibles avec les situations d’urgence traversées, orienter ne suffit plus, non plus.

Puisque nos campus et nos universités se sont déjà transformés en succursales des restos du coeur (selon le désormais célèbre classement de Miamïam), il faut dimensionner les services de prévention, de médecine et de santé universitaire à l’échelle nécessaire. C’est à dire qu’il faut recruter, revaloriser (ces métiers du soin comme tous les autres), et a minima tripler les postes existant.

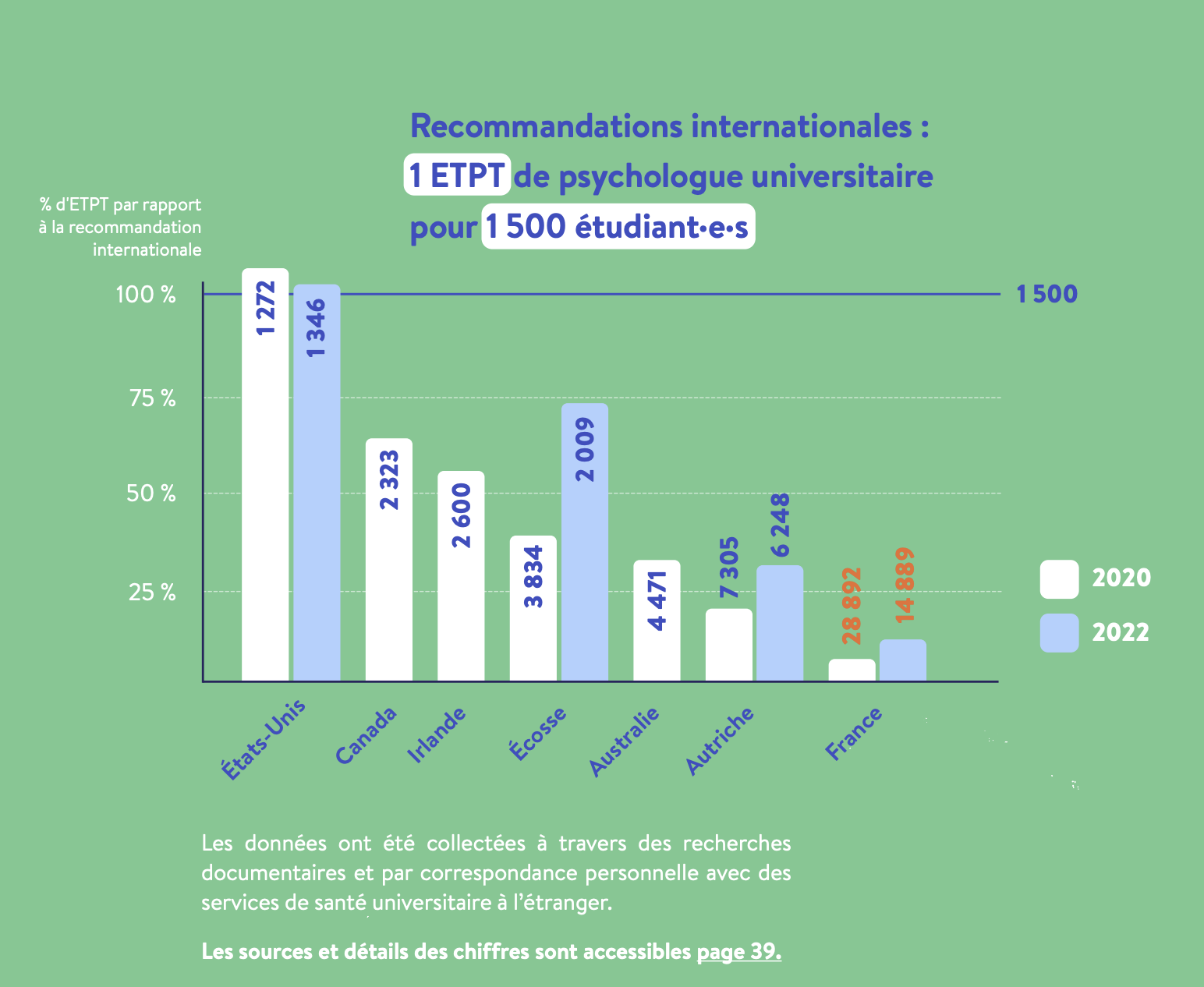

Au moment du COVID, la France disposait (en équivalent temps plein) d’un psychologue pour près de 30 000 étudiant.e.s là où les recommandations internationales préconisent un ratio de 1 psy pour 1500 étudiant.e.s. Et c’était consternant. Suite au COVID, la 6ème puissance économique mondiale qui compte dans ses rangs la première fortune mondiale (et quelques autres), ce grand pays qui aime les grandes causes avant de découvrir que « oui mais bon c’est Gérard« , cette patrie de liberté qui met l’éducation, ah non pardon, la lutte contre les violences faites aux femmes, ah non pardon, l’agriculture, ah oui voilà, l’agriculture au dessus de tout, la France donc a sorti – accrochez-vous – le budget pour la création de … 80 postes supplémentaires de psy. Yolo. 80 putains de postes supplémentaires. Même pas un putain de poste par université, et la plupart de ces putains de postes n’étant d’ailleurs pas pérennes (faudrait pas non plus abuser hein).

Résultat : on passe de 1 psy pour 30 000 étudiant.e.s à 1 psy pour 15 000 étudiant.e.s.

Calcul simple : sachant que 70% des étudiant.e.s déclarent souffrir d’au moins un symptôme dépressif, et sachant qu’un.e étudiant.e sur 4 déclare avoir des pensées suicidaires (enquête CSA), et sachant que la France dispose désormais d’un psy pour 15 000 étudiant.e.s, calcule le pourcentage de chances d’obtenir un rendez-vous qui pourrait permettre d’éviter un drame.

Gagné : il est à peu près équivalent au pourcentage de chances que les enfants de Bernard Arnault puissent bénéficier du repas à un euro au Resto U si le repas à un euro pour tou.te.s les étudiant.e.s avait été voté sur les bancs de la droite de l’assemblée (ce qui n’a pas été le cas puisque la patrie de l’égalité ni de droite ni de gauche mais quand même de droite, flippait grave de l’injustice flagrante qui aurait permis aux enfants de Bernard Arnaud d’aller manger au Resto U pour un euro).

(Extrait du rapport de Juin 2022 de l’association Nightline)

Très sincèrement, à part des insultes, je n’ai plus de mots pour qualifier une telle dose de cynisme, d’incurie et de pur foutage de gueule. A fortiori quand je vois Sylvie Retailleau, de plus en plus influenceuse du sup’ et de moins en moins ministre, avoir pour seule politique en la matière de continuer de créer des numéros verts et des plateformes d’écoute en déléguant leur gestion à des associations déjà dépassées.

Donc il faut créer des postes pérennes de psychologues et de médecins à l’université. Et puis instaurer enfin un revenu étudiant universel. Pour qu’au moins ce souci de n’avoir pas à choisir entre, par exemple, se soigner ou se nourrir, n’en soit plus un.

Là où j’exerce, un petit IUT de province, nous bénéficions d’un centre de santé ouvert 4 jours sur 5. C’est un luxe presqu’indécent à l’échelle de la misère de tant d’universités. On l’appelle d’ailleurs entre nous le centre LVMH. Ce centre de santé est fermé le mercredi et globalement débordé les autres jours de semaine. Je vous laisse deviner quel est le jour de la semaine où nous mesurons l’absolue nécessité de disposer d’un centre de santé ouvert toute la semaine.

Il faut un plan d’urgence (réclamé depuis 20 ans) de la psychiatrie et de la pédo-psychiatrie. Ne pas l’avoir fait il y a 10 ans était une erreur, ne pas le mettre en place aujourd’hui est une faute politique majeure et un crachat à la gueule du pays tout entier, notamment de sa jeunesse. Ou alors il faudra se contenter de slogans (et d’uniformes du SNU). C’était « dur d’avoir 20 ans en 2020 » ? C’est toujours dur d’avoir 20 ans en 2024. Et à ce rythme ce sera toujours encore plus dur d’avoir 20 ans en 2028. Mais on aura des slogans de pubards, des numéros verts de bâtards, et des uniformes (moches) de connards.

Et pour le reste, « de nombreux dispositifs d’aide et d’écoute existent« . C’est vrai. C’est vrai ils sont nombreux. C’est vrai ils existent. C’est vrai ils sont saturés. C’est vrai ils sont insuffisants. C’est vrai ils sont sous-dimensionnés. C’est vrai ils sont indignes du problème et de la 6ème puissance économique mondiale.

[Nota-Bene]

Je fais un métier formidable. Je vais bien (nonobstant cette envie récurrente de pratiquer des soins bucco-dentaires sur Macron et Retailleau – et quelques autres – à l’aide de hallebardes chauffées à blanc et enduites d’acide). J’ai des étudiant.e.s qui souffrent et j’en ai aussi qui vivent leur meilleure vie. J’en vois qui sombrent par moments et d’autres qui s’illuminent soudain. Ce sont d’ailleurs parfois les mêmes. Celles et ceux qui ne vont pas bien. Celles et ceux qui vont bien. Celles et ceux dont on ne sait rien. J’enseigne aux trois catégories. Je suis disponible pour les trois catégories. J’essaie de l’être. Mais je ne peux pas faire comme si je ne voyais et n’entendais pas les premiers. Et je ne peux plus faire comme si les voir et les entendre suffisait. Parce que cela ne suffira plus jamais. Parce que chaque année, chaque semestre, chaque mois, chaque semaine parfois, nous sommes les mailles d’un filet de sécurité dont on se demande toujours s’il n’est pas l’un de leurs derniers. Et nous savons que si une maille craque d’autres suivront peut-être.

Et que les choses soient bien claires, j’emmerde les colibris et je conchie le syndicat des petits gestes quotidiens. Nous avons fait déjà bien plus que notre part pour éteindre l’incendie. Et on se demande, je me demande, ce que l’on attend encore. Pour foutre le feu.

& l,on voit mal comment l’une des dernières priorités du quinquennat, du cul en vue de réarmement par l’intermédiaire du petit scarabé va pouvoir se concrétiser puisque malgré ou à cause de tout cela ces forces vives de la future nation développent une telle confiance en l’avenir qu »elles ne prennent même plus le temps de faire des calins (juste pour le plaisir !), mais ceci est sans doute une autre histoire..?

Sonia est décédée en juin 2020. Elle était étudiante en L1 à l’université d’Evry… Bref, elle faisait partie de la prestigieuse université Paris Saclay, dont la présidente était… Sylvie Retailleau.

Combien d’étudiants de l’université Paris-Saclay sont décédés pendant la crise COVID, peu importe la cause ? Personne ne sait. Les psychologues, la médecine se renvoi la balle, les syndicats répondent « Il y a eu un suicide en M2 de Maths, une TS à l’IUT »…

Sonia aurait pu n’être qu’une étudiante qui ne s’est pas inscrite en L2, sans que personne ne de demande pourquoi. L’université ne compte pas les morts.

« Ces jeunes gens et ces jeunes filles, sont étudiant.e.s, ils et elles ont entre 18 et 22 ans, et les politiques (de santé) publiques se torchent avec leurs souffrances » et ne verront pas leur mort.