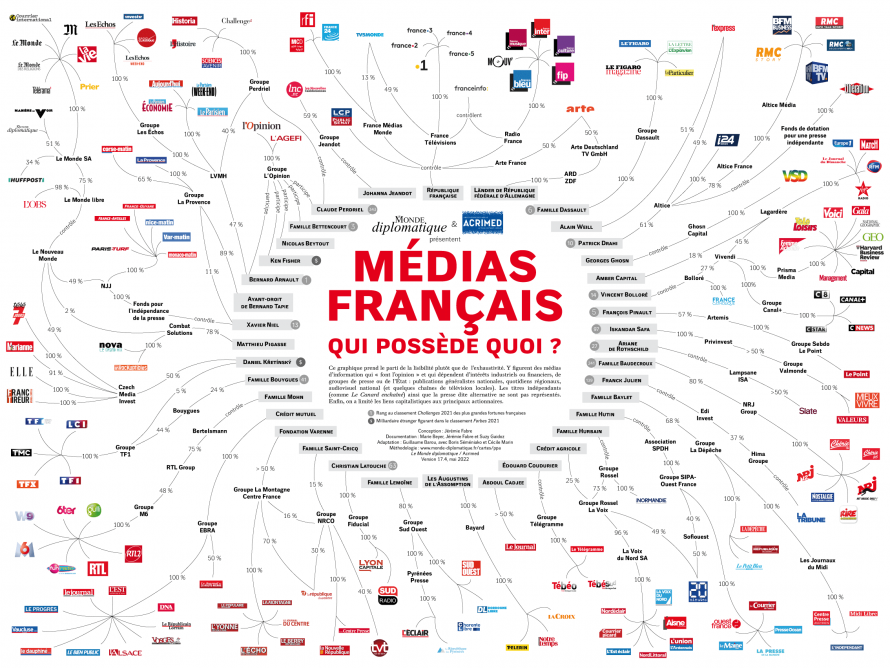

Nous vivons dans un monde où quelques grands patrons et grandes fortunes détiennent l’essentiel des titres de presse et des médias télévisuels, et sont en situation de quasi-monopole sur le secteur de l’édition. Mentionner leur nom dans un dictionnaire de blagues suffit à réveiller les démons de la censure la plus moyenâgeuse.

Nous vivons dans un monde où, lorsqu’il ne s’agit pas de ces patrons clones Bolloréens et tristement marmoréens qui entament des procédures baillons à l’encontre de journalistes ou d’humoristes, ce sont leurs chiens de garde, patrons de chaînes, qui attaquent.

Il faut maintenant imaginer un monde dans lequel Elon Musk décide d’acheter Twitter, et … le fait. Qu’importe qu’il l’ait décidé sur un coup de tête, un coup de poker, ou un coup de génie. Elon Musk est seul et Twitter c’est 330 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Dont 113 millions suivent le compte d’Elon Musk.

Il faut imaginer un monde dans lequel Donald Trump, dont le compte Twitter fut fermé après les événements du Capitole, crée, et dirige « Truth Social » un média social à son image et à sa botte. Donald Trump est seul est « Truth Social » c’est 1,2 millions d’utilisateurs actifs revendiqués.

Il faut imaginer un monde dans lequel Kanye West décide de racheter le réseau social d’ultra-droite Parler. Kanye West accusé d’avoir posté plusieurs fois des propos explicitement antisémites sur Twitter et qui a lancé une collection de vêtements reprenant le slogan des suprémacistes (« White Lives Matter »). Kanye West est seul et Parler c’est 15 millions d’utilisateurs.

Il faut imaginer un monde dans lequel un homme et un seul, depuis déjà 18 ans, serait à la tête d’un réseau social comptant aujourd’hui plus de 2,5 milliards d’êtres humains rassemblés. Zuckerberg e(s)t Facebook. Mais aussi Instagram (1 milliards d’utilisateurs actifs mensuels), mais aussi Whatsapp (2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels), mais aussi Messenger (980 millions d’utilisateurs actifs mensuels)

Au sein de chacune des grandes plateformes de médias sociaux, il existe une caste de « power-users » ou « super-utilisateurs » qui bénéficient de règles de modération bien plus laxistes ou parfois inexistantes par rapport au commun des mortels. Ces super-utilisateurs sont aussi des super-contaminateurs et agrègent le plus souvent à eux seuls l’essentiel des dynamiques de désinformation, d’appel à la haine et/ou de polarisation du débat public. Pour mesurer à la fois les enjeux mais aussi le potentiel de nuisance de cette ploutocratie attentionnelle, je vous invite à relire ce que j’écrivais dans mon article « Les super-utilisateurs et la démocratie. » Or ceux-là qui bénéficient des largesses de plateformes oublieuses de principes de modération les concernant sont désormais les patrons de ces plateformes, qui deviennent authentiquement leurs plateformes.

Telle est la place qu’occupe Elon Musk et ses 112 millions d’abonnées sur Twitter. C’est celle d’un ex super-utilisateur qui est désormais le propriétaire d’une plateforme dont il sait mieux qui quiconque à quel point les largesses de modération accordées aux super-utilisateurs sont génératrices de quantités astronomiques de diverses monnaies attentionnelles et d’impact sur le débat public ou sur les cours des bourses mondiales.

Quand l’éditorialisation devient soluble dans la brutalisation.

Une démocratie aux mains de quelques super-utilisateurs porte un nom : cela s’appelle au mieux une oligarchie (qui est ici entièrement soluble dans une ploutocratie) et au pire une dictature, fût-elle celle de leur(s) seule(s) opinion(s) ou conviction(s).

Et il faut ici relire ce que décrit McKenzie Wark à propose du concept qu’elle a forgé, celui de la classe vectorialiste, classe qui est (essentiellement) celle de ces super-utilisateurs :

Ici, dans le monde surdéveloppé, la bourgeoisie est morte. Elle a cessé de régir et de gouverner. Le pouvoir est aux mains de ce que j’ai appelé la classe vectorialiste. Alors que la vieille classe dominante contrôlait les moyens de production, la nouvelle classe dominante éprouve un intérêt limité pour les conditions matérielles de la production, pour les mines, hauts fourneaux et chaînes de montage. Son pouvoir ne repose pas sur la propriété de ces choses, mais sur le contrôle de la logistique, sur la manière dont elles sont gérées. Le pouvoir vectoriel présente deux aspects, intensif et extensif. Le vecteur intensif est le pouvoir de calcul. C’est le pouvoir de modéliser et simuler. C’est le pouvoir de surveiller et calculer. Et c’est aussi le pouvoir de jouer avec l’information, de la transformer en récit et poésie. Le vecteur extensif est le pouvoir de déplacer l’information d’un endroit à un autre. C’est le pouvoir de déplacer et combiner chaque chose avec toute autre chose en tant que ressource. Encore une fois, ce pouvoir n’a pas uniquement un aspect rationnel, mais aussi poétique.«

Wark McKenzie, Degoutin Christophe, « Nouvelles stratégies de la classe vectorialiste », Multitudes, 2013/3 (n° 54), p. 191-198.

Tout cela est-il vraiment différent d’un monde dans lequel quelques milliardaires et leurs groupes possèdent et se partagent l’essentiel des médias en y imprimant par imposition ou par omission leur ligne éditoriale idéologique et économique ?

Oui car contrairement aux dénégations (qui ne trompent personne) d’un Bolloré, d’un Bernard Arnault et de leurs camarades de classe dominante concernant l’influence ou les effets d’agenda qu’ils impriment à leurs empires médiatiques, il s’agit ici de revendiquer, d’affirmer, d’assumer et par dessus tout d’incarner une « ligne éditoriale » qui est celle d’une individualité se vivant et se percevant comme omnipotente. Trump, Kanye West et Elon Musk sont autant de mono-solutionnistes à leur échelle. Pour Musk tout problème sociétal est soluble dans la technique ; pour Trump il l’est dans le marché et dans la cristallisation de l’immigration ; pour Kanye West … bon là j’avoue qu’on est davantage proche d’une forme de trouble névrotique majeur.

Oui la situation est également différente car il n’est ici plus question d’avoir à faire avec des rédactions composées d’individus mais essentiellement avec des processus calculatoires (algorithmes) de mise en visibilité.

Si ce monde est par bien des aspects tout à fait inquiétant et mortifère, ce n’est pas tant, ou uniquement, par les nouveaux monopoles ou oligopoles qu’il figure et qui le constituent. Mais c’est parce que c’est l’ensemble de notre rapport « collectiviste » à la vérité qui est en jeu. A la capacité de décider collectivement de ce qui est vrai et de ce qui fait sens par-delà tous les relativismes. Et il ne s’agit pas ici que de fausses informations ou de faits alternatifs dont l’existence est une constante de l’humanité. Ce qui est en jeu c’est littéralement la liberté de dire. Dont le corrélat est la liberté de lire ce que d’autres ont dit. Un monde où ne resterait que la liberté de l’ire. Et dans lequel la brutalisation du débat public serait la forme ultime de l’éditorialisation.

Il existe bien sûr des alternatives. Pour Twitter elle se nomme Mastodon. C’est un réseau social de micro-blogging, reposant sur des logiciels libres, hébergé par des instances également « libres » et décentralisées. Mastodon revendique aujourd’hui 4 millions d’utilisateurs. C’est plus que Truth Social mais moins que Parler. Et par-delà les choix individuels ou militants de celles et ceux qui profiteront du rachat de Twitter pour franchir le pas, le principal avantage de Mastodon (son architecture décentralisée) est aussi son principal inconvénient : car l’aspiration de plein d’individus face à la confusion des émotions et des informations est paradoxalement à la centralisation parce que la centralisation est « rassurante » ; elle nous offre la garantie de ne rien rater (FOMO) et de le faire à moindre coût cognitif.

Je fais partie d’une génération (j’ai 50 ans) qui a vécu et métabolisé le chemin retour de celui théorisé par Paul Baran en 1964 à l’échelle de l’organisation des réseaux de télécommunications.

Ma première expérience du web fut celle d’un réseau totalement distribué (sites, pages, forums) puis progressivement décentralisé (avec quelques attracteurs qui furent les « portails » et premiers moteurs de recherche ou agglomérats d’écosystèmes de pages), et j’évolue aujourd’hui dans un réseau presqu’entièrement centralisé dans ses usages. Mais pour deux des générations suivantes la seule expérience du réseau fut celle d’un parallélisme de silos informationnels dans lequel chacun de ces silos renvoie à, s’inscrit dans, ou s’appuie sur une infrastructure d’hyper-centralisation. La conception même d’une approche distribuée devient alors complexe à incarner puisqu’elle n’a jamais été expérimentée et métabolisée ; et ce qui pourrait apparaître comme une chance ou une opportunité se transforme en crainte. Et y compris pour celles et ceux ayant fait « l’expérience » des échanges réellement distribués, la force de l’habitus l’emporte souvent sur les choix qui seraient les plus rationnels.

Et puis … et puis il faut aussi avoir la sincérité de dire que nous restons souvent sur Twitter par cette appétence morbide qui s’installe dans l’attente de l’accident, de la sortie de route, de la polémique, du « buzz » que nous observons en situation de voyeurs à chaque fois qu’il se produit ; à la manière de ces gens ralentissant sur l’autoroute à proximité d’un accident autant par souci de précaution pour eux-mêmes que dans l’espoir d’une jouissance morbide et voyeuriste.

Nous sommes en 2022 et il faut se souvenir de belles promesses. Et de quelques faits.

We [are no more] the Media.

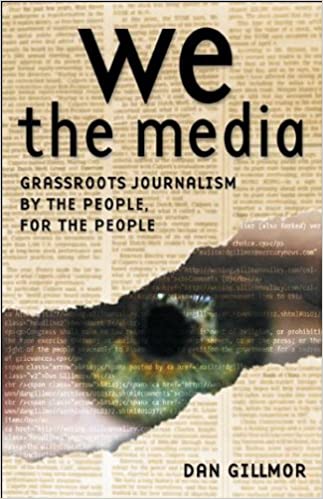

En 2004 Dan Gillmor publiait « We the Media ». Google avait à peine 6 ans et Facebook venait de naître. We the Media. Un essai à l’époque où les blogs étaient en train de bouleverser l’ensemble du paysage informationnel, où le web s’écrivait autant qu’il se lisait, où d’autres « gatekeepers » émergeaient et faisaient trembler les anciens monopoles attentionnels et où déjà on s’interrogeait sur les limites et prochaines frontières de la vérité des faits.

Le Read/Write Web est devenu un Click/Scroll Web ou plus exactement une Click/Scroll App. Et la promesse du « We the media » a (globalement) tourné vinaigre. Les aristocraties de la parole ont repris leur place et l’essentiel de leurs audiences. Ce n’est plus tant « We » que « He » ou plutôt « They » the media.

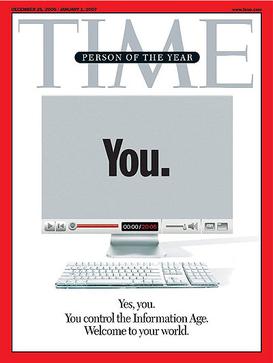

Deux ans plus tard en Décembre 2006, le Time publiait sa célèbre Une sur la personnalité de l’année, et la personnalité de l’année 2006 c’était … nous.

Un miroir (une surface réfléchissante dans la Une originale), un Mac, et le player Youtube. Et « nous » voilà personnalité de l’année. Avec là aussi cette idée que « nous » étions le(s) média(s). Reste que comme le théorisait Mc Luhan, si le media est le message, chacun de nous n’a pas nécessairement l’ambition, l’envie ou simplement le temps d’en faire passer (des messages) et qu’un média sans message …

Alors tant que les aristocraties de la parole demeuraient circonscrites à quelques espaces numériques plus ou moins ouverts on pouvait presque sans mentir titrer que « nous » étions les médias ou la personnalité de l’année car « nous » étions en fait si peu à nous partager ce titre à l’échelle des urgences de l’humanité connectée. En 1998, année de naissance de Google, le monde comptait seulement 130 millions d’internautes dont une infime partie seulement mettaient en ligne du contenu, l’immensité des autres se contentant de lire. Un peu plus de 600 millions en 2004 : 600 millions de média potentiels au regard du titre de Dan Gilllmor. Et un peu plus d’un milliard en 2006, un milliard de personnalités de l’année. Ce n’est pas rien et cela déjà aurait dû nous apparaître un peu suspect, même si la part de celles et ceux produisant du contenu demeurait toujours infinitésimale dans cette immensité de gens les partageant, les propageant, les commentant.

Mais nous sommes aujourd’hui presque 5 milliards d’êtres humains à être (différemment) « connectés ». Cinq milliards d’êtres humains à n’être plus ni autant de médias ni à nous partager le titre de personnalité de l’année.

Et comme il demeure pour autant « trop » de médias et « trop » de personnalités diffusant « trop » d’informations et sur un rythme « trop » continu, puisqu’en somme intellectuelle comme en division cognitive … trop c’est trop, et comme seules les voies de la guidance algorithmique sont encore impénétrables, se (re)créent des silos attentionnels, des plateformes d’opinion, des bulles de filtre, des déterminismes algorithmiques … Le refrain est connu :

Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres.

Gramsci.

Ces monstres les voici comme autant de Béhémots calculatoires incarnés. On espérait une médiamorphose, une métamorphose des médias dans leur fonctionnement et l’on a aujourd’hui pour l’essentiel une anamorphose dans laquelle chaque média épouse au plus près la morphologie de ses créateurs ou de ses acheteurs. Truth Social est à l’image de Donald Trump comme Parler est à l’image de Kanye West : tous deux infatués et délirants. Facebook est à l’image de Zuckerberg : … compliqué et portant un costume politique bien trop large pour des rêves d’ingénieur. Et après avoir été longtemps à l’image de Jack Dorsey (ex punk reconverti en adepte de la méditation et du jeûne), c’est désormais Elon Musk qui rêverait de faire de Twitter un réseau à son image.

Libérer, libéraliser et radicaliser la parole.

S’il est un point commun à tous ces réseaux et médias sociaux là, et s’il est une marque indélébile que chacun de leurs créateurs, défenseurs ou (r)acheteurs veut inscrire au frontispice de chacun d’entre eux et dont ils se réclament de manière définitoire et essentialiste, c’est celle de la « liberté d’expression ». Liberté de (tout) dire. Liberté de l’ire comme je le soulignais déjà plus haut. Pour bien comprendre ce que la « liberté d’expression » veut dire pour Elon Musk et nombre de ses affidés, il faut relire ce que j’écrivais à ce sujet en Août et que je me permets de vous citer de nouveau ici :

Elon Musk dit à la fois vouloir « ouvrir » l’algorithme pour le rendre plus transparent mais aussi diminuer la modération pour lutter contre une forme de censure ou de silenciation contrainte. Toute la « doctrine » de Musk sur le sujet tient dans l’un de ses derniers tweets : « Par « liberté d’expression », j’entends simplement ce qui correspond à la loi. Je suis contre la censure qui va bien au-delà de la loi. Si les gens veulent moins de liberté d’expression, ils demanderont au gouvernement d’adopter des lois à cet effet. Par conséquent, aller au-delà de la loi est contraire à la volonté du peuple.«

La logique d’Elon Musk est une aporie sociale : elle figure que tous les comportements autorisés (et toutes les expressions privées comme publiques) devraient l’être explicitement par la loi, et que tout ce qui n’est pas explicitement interdit par la loi deviendrait, de facto, autorisé ; mais en actant également que la loi n’a ni pour objet ni pour fonction de définir l’ensemble des comportements sociaux acceptables. Peu importe l’aporie, il suffit de hurler « liberté d’expression » pour l’emporter, au moins sur Twitter 😉

Sur les plateformes sociales, aux Etats-Unis comme ailleurs, la liberté d’expression n’est jamais « totale ». Ainsi les appels à la haine ou au meurtre ou même au harcèlement sont interdits et modérés. Mal modérés, insuffisamment modérés, souvent trop tardivement modérés, mais modérés. Il y a donc une régulation. Ce que vise Elon Musk c’est l’application de deux des éléments clés de la doctrine libertarienne. Premièrement l’axiome de non-agression (de Murray Rothbard dans le « Manifeste libertarien« ) défini comme le fait que « aucun individu ni groupe d’individus n’a le droit d’agresser quelqu’un en portant atteinte à sa personne ou à sa propriété. » Et l’autre axiome c’est celui du « crime sans victime » : devient alors possible y compris ce qui est pénalement réprimé parce que considéré comme immoral ou dangereux, tant que ces actes ne portent pas atteinte à la personne ou à la propriété d’autrui. Ainsi et par exemple dans le cas de la pornographie, de la prostitution, ou de la consommation de drogue, par un renversement caractéristique du libertarianisme, c’est alors la répression de ces actes qui est considéré comme une agression.

Pour le dire plus clairement, le rêve de liberté d’expression de Musk c’est la transposition des axiomes libertariens de non-agression et de crime sans victime qu’il ambitionne de transposer à l’échelle de la circulation des discours en ligne. Il s’agit en quelque sorte, et c’est un point vraiment essentiel, de nier la dimension performative du langage pour libéraliser encore davantage la circulation des discours et opinions (souvent les plus extrêmes). « Dire c’est faire« , voilà ce qu’expliquait Austin dans sa théorie des actes de langage. La perspective s’inverse ici : dire c’est défaire. Car si plus rien n’engage, si plus rien ne blesse, si plus aucun mot ou expression n’installe la réalité qu’il signifie, alors plus rien ne doit être interdit, contrôlé, modéré, nuancé, contextualisé. Alors il suffit de dire ; alors il suffit de l’ire.

Cette négation de la dimension performative du langage est rendue d’autant plus « facile » qu’elle prend place après que le capitalisme linguistique a déjà nié et trivialisé toute une dimension de la langue en l’annexant directement aux logiques spéculatives d’opérateurs de marché.

Plus loin j’ajoutais :

Voilà probablement un autre point qui viendra redessiner l’avenir des l’ensemble des plateformes sociales généralistes. Jusqu’ici le credo et le confiteor de leurs dirigeants consistait à revendiquer une forme de neutralité politique et à ne pas vouloir s’ériger en « arbitres des vérités ». Deux positions déjà incompatibles en logique pure : pour qu’une neutralité politique existe de manière crédible cela suppose d’arbitrer un certain nombre de vérités, au moins pour pointer celles qui caractérisent une position idéologique.

Avec l’arrivée d’Elon Musk, c’est une bascule dans l’explicite qui s’opère : non seulement les plateformes sociales ne sont pas neutres mais elles dépendent directement des postures idéologiques et des croyances de leurs dirigeants. Or puisque l’ensemble des conversations numériques publiques, mais aussi des conversations numériques privées, se tiennent à l’ombre de ces plateformes, c’est l’ensemble des règles du jeu qui se trouvent entièrement faussées.

Dans un monde de plus en plus incertain, « nous » réclamons et avons besoin de médias capable d’être de plus en plus assertifs tant qu’ils demeurent indépendants et certifiables. Mais l’appétence pour l’assertion est partagée par les médias eux-mêmes qui, dès lors qu’ils ne sont pas publics se passent aisément des questions déontologiques minimales. Et un monde de plus en plus incertain favorise les régimes politiques autoritaires. Et les régimes politiques autoritaires finissent par n’engendrer ou ne tolérer que des médias à leur image. Médias qui à leur tour ne servent qu’à conforter les accessions au pouvoir qui se trament avant tout dans les écheveaux discursifs de nos espaces sociaux, dont les médias (sociaux ou non) sont à la fois le porte-voix et la chambre d’écho. Il n’est ici pas question de savoir « qui de la poule ou de l’oeuf était là le premier », chacun de ces biotopes informationnels dispose de sa propre cohérence qui est la raison première de sa subsistance.

Les médiarchies en autarcie.

Il y a (très) longtemps, en 2006, je posais un concept que je ne prenais pas le temps de creuser suffisamment. Celui des « autarcithécaires » que je reprenais quelques années plus tard en le décrivant comme suit :

néologisme construit par opposition aux bibliothécaires et à leur mission d’augmenter et d’organiser, par accumulation, la somme des savoirs disponibles pour l’humanité toute entière. Derrière les « autarcithécaires » il y avait cette idée d’un stade ultime de la personnalisation / personnification de l’accès à l’information, à la culture, aux loisirs, aux autres, où chacun, dans une forme d’autarcie linguistique, culturelle, informationnelle, nourrie par les puissances prescriptrices des moteurs de recherche puis des médias sociaux, ne serait plus en capacité que de voir seul, que de s’informer seul toujours auprès des mêmes sources en circuit fermé. J’en avais certes l’intuition mais je ne mesurais pas à l’époque à quel point cette notion allait devenir absolument centrale, notamment dans la déclinaison de la « bulle de filtre » qu’Eli Pariser forgera en 2011, ou plus tard en 2015 (et plus radicalement aussi) dans le « Seuls ensemble » de Sherry Turkle.

Socialement comme informationnellement parlant, nous avons l’instinct et la tendance de nous rapprocher de ce qui favorise en premier lieu nos propres croyances. L’exponentielle explosion de l’information comme celle de la capacité d’élargir notre réseau relationnel, après avoir un temps réalisé la promesse d’ouverture dont elle était porteuse, a finalement produit une implosion de nos cadres interprétatifs les subsumant de manière consolatoire dans la recherche constante de tout ce qui nous ressemble et nous conforte dans nos opinions singulières, notamment celles aisément déclinables dans une appartenance à des groupes sociaux mobilisant, sur des sujets que nous identifions comme essentiels, les mêmes ressorts émotionnels que les nôtres (colère, frustration, indignation, etc.)

La mécanique « virale », c’est à dire trivialement l’ensemble des processus de circulation de l’information en circuit fermé (c’est à dire au sein des plateformes elles-mêmes ou entre médias externes et plateformes à partir de séquences produites et pensées uniquement pour pouvoir être exportées dans les plateformes), la mécanique virale n’a pour objet et pour fonction que de produire une sorte d’apprentissage par renforcement en le déclinant à l’échelle des individus dans une forme triviale d’apprentissage par renoncement.

Ajoutez-y la négation constante de la performativité du langage pour mieux légitimer les environnements médiatiques discursifs autorisant toutes les transgressions et notamment celles visant des minorités, et vous aurez un idée de l’urgence absolue qui nous attend.

Dans son ouvrage Médiarchie, paru au Seuil en 2017, Yves Citton écrivait :

Les populismes prospèrent en parasitant les dynamiques médiarchiques du capitalisme néolibéral qu’ils se complaisent à dénoncer, tout en sachant jouer magistralement de leurs propriétés. La symbiose entre médiarchies néolibérales et dispositifs populistes conduit ces derniers (1) à se réapproprier des postures minoritaires de façon à mieux assurer leur position majoritaire, (2) à être omniprésents dans les médias pour dénoncer leur prétendue exclusion du jeu médiatique,(3) à substituer aux logiques complexes d’agrégation majoritaire un imaginaire structuré par des dichotomies simplistes (mais rassurantes et mobilisantes) entre un bon peuple et ses ennemis intérieurs (immigrés, intellectuels, journalistes). Dénoncer le symptôme populiste restera donc vain tant qu’on ne s’attaquera pas à ses causes médiarchiques. La seule façon d’endiguer réellement les effets néfastes des populismes de droite consiste à modifier l’écosystème médiatique qui permet actuellement à leurs dispositifs de prospérer.

Du rachat de Twitter à celui de Parler, et en écho à la Bolloréisation du monde, c’est très exactement l’inverse qui est en train d’advenir. Mais qu’il n’est jamais trop tard pour s’efforcer de contenir.

On se demande quelle est la condition structurelle d’outils technologiques adaptées à des phénomènes populaires massifs. Certainement que la décentralisation technologique, qui entraîne une certaine localité numérique, tempère un peu la brutalité sociale et culturelle des nouvelles technologies de l’expression. Certainement aussi que le sujet est plus ouvert qu’il n’y paraît (car des travaux et des propositions existent bien dans ce sens, qui ne proviennent certes pas des techniciens et des ingénieurs).

On se souvient aussi que la communauté du « libre », après avoir fait reculer un des géants économiques du domaine, était dans des conditions particulièrement favorables pour socialiser son économie et sa décision politique. Du moins si elle avait pensé son pouvoir. Il est vrai que les choses étaient nouvelles et mues pour un idéal vierge (qui n’est plus excusable dorénavant). Cette communauté internationale, au bord de l’absorption par la puissance du capital, est désormais contrainte d’entrer, si elle veut concrètement peser (en dehors de ses milieux sociaux souvent très intégrés), dans le rapport de force.

Elle dispose pour cela de moyens significatifs liés à sa production internationale, qui peuvent se négocier en terme économique, selon des modèles connus de l’alternative.

plus que la une du Times de 2006 qui consacrait You comme personnalité de l’année, il faut considérer celle de 2008 (ou 2009) qui a hésité entre deux personnalités Zucherberg ou Assange. On sait qui a gagné

Je ne suis pas sûr de bien vous suivre sur la question du « crime sans victime ».

Vous écrivez: « Et l’autre axiome c’est celui du “crime sans victime” : devient alors possible y compris ce qui est pénalement réprimé parce que considéré comme immoral ou dangereux, tant que ces actes ne portent pas atteinte à la personne ou à la propriété d’autrui. Ainsi et par exemple dans le cas de la pornographie, de la prostitution, ou de la consommation de drogue. »

Dans ces cas-là, il n’y a peut-être pas de victime individuellement identifiée, mais il y a assurément des victimes, c’est-à-dire des personnes affectées par ces activités et qui en souffrent véritablement. En revanche, il y a un « crime sans victime » de plus en plus fréquemment et réprimé sur les réseaux sociaux, c’est le propos choquant, éventuellement blasphématoire, où les seules victimes sont celles qui geignent « ouin ouin le vilain il a dit quelque chose qui me blesse » (ce dont personne n’est jamais mort) — or, ça suffit à provoquer une véritable censure dudit propos. Et ça se produit systématiquement sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook… et, j’en ai bien peur, pas si rarement que ça même sur Mastodon. La répression de ce « crime sans victime » fait, elle, une victime, et pas n’importe laquelle: la liberté d’expression.